Ramona Matos, médica cubana que recientemente obtuvo la ciudadanía estadounidense, no dudó en respaldar a Donald Trump durante las elecciones pasadas. Para ella, el entonces candidato republicano representaba una esperanza de poner fin a lo que considera una de las prácticas más oscuras del régimen cubano: el envío de brigadas médicas al extranjero.

Durante décadas, el gobierno de Cuba ha desplegado miles de profesionales de la salud en países de América Latina, África y el Caribe. Aunque oficialmente se presentan como misiones humanitarias, estos programas han sido señalados por diversos organismos como esquemas de explotación laboral. Los países receptores pagan a Cuba por los servicios médicos, pero los trabajadores reciben apenas una fracción del monto. El resto queda en manos del Estado cubano.

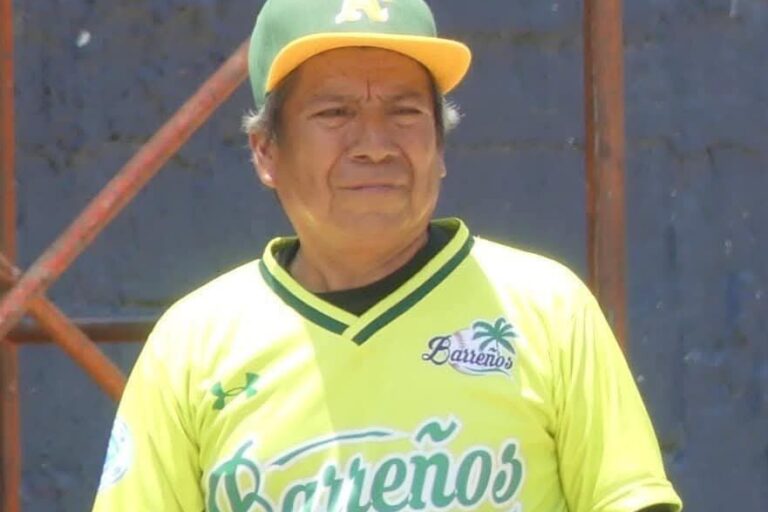

“Esos médicos son esclavos de la dictadura”, asegura Matos, de 63 años, quien participó en misiones en Bolivia y Brasil y actualmente reside en el sur de Florida. Desde su llegada al poder, Trump endureció la postura de Estados Unidos hacia La Habana, apuntando también a este controversial programa.

Su administración no solo revirtió las medidas de apertura impulsadas por el gobierno de Obama, sino que reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y autorizó demandas por propiedades confiscadas. También restringió transacciones con empresas controladas por los servicios de inteligencia y fuerzas armadas cubanas, claves en sectores como el turismo.

En una escalada inédita, el Departamento de Estado anunció que negaría visados a funcionarios de países que aceptaran brigadas médicas cubanas. Esta decisión golpea directamente una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano, en un contexto de crisis económica, migración masiva y escasez de bienes esenciales.

Cálculos independientes estiman que el gobierno cubano obtiene más de 4.000 millones de dólares anuales exportando trabajadores cualificados, incluidos médicos, educadores y obreros. Sin embargo, muchos de ellos denuncian condiciones laborales extremas: les retienen pasaportes, viven bajo vigilancia y tienen prohibido relacionarse libremente con la población local.

Casos como el de Leydy, una doctora que escapó de Venezuela en 2019, ilustran el trasfondo. Tras 15 meses de servicio, asegura que el gobierno se quedó con los 10.000 dólares que generó. Hoy reside en Florida y estudia enfermería.

“Es literalmente un negocio del gobierno”, denuncia.

Organizaciones como Archivo Cuba califican el programa como trabajo forzado. Las cifras varían: mientras que en Guatemala se pagan 900 dólares por médico, en Kenia el monto puede superar los 5.000. Los profesionales cubanos solo reciben entre el 2% y el 15% de esos pagos.

El gobierno cubano rechaza las acusaciones. Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, sostiene que los profesionales participan de manera voluntaria y que sus condiciones incluyen salarios, estancias pagadas y movilidad. No obstante, múltiples testimonios contradicen esa versión.

A pesar de la presión de Washington, ningún país se ha retirado del programa. En el Caribe, líderes como los de Jamaica y Trinidad y Tobago defienden las brigadas médicas, argumentando que han sido esenciales para su sistema de salud. Sin embargo, algunos profesionales allí destinados afirman que gran parte de su sueldo queda retenido en cuentas inaccesibles en Cuba.

Mauricio Claver-Carone, enviado de Trump para América Latina, ha propuesto replicar el modelo de Barbados, donde los gobiernos contratan directamente a los médicos sin intermediación del Estado cubano.

Ramona Matos, por su parte, ha llevado su causa más allá. En 2018 presentó una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, acusándola de facilitar la “esclavitud moderna” de los profesionales de salud cubanos.

“¿Cómo no va a ser esclavitud, si no puedes hablar con quien quieras ni moverte libremente?”, cuestiona.

La batalla por las misiones médicas de Cuba se ha convertido en un nuevo frente en la larga y compleja relación entre Washington y La Habana, donde la geopolítica, los derechos humanos y la salud pública se entrelazan en un dilema sin fácil resolución.